一位位文化“大咖”深入廣袤田疇,慧眼識珠尋資源、匠心獨運謀點子、精心打造樹品牌;

一個個文化項目猶如帶著泥土芬芳的新芽破土而出,以現(xiàn)代的創(chuàng)新表達(dá),喚醒鄉(xiāng)土文化的往昔記憶,映照當(dāng)下風(fēng)采、展望未來發(fā)展;

一個個村社在文化的熏陶下煥發(fā)生機(jī),村民們齊聚一堂,跳起舞來唱起歌,用最真摯的情感,獻(xiàn)上對文化的深情“告白”……

去年6月,浙江省杭州市余杭區(qū)舉行了首批文化特派員出征儀式。來自各行各業(yè)中堅力量組成的全區(qū)首批12位文化特派員集體亮相,下沉至杭州市余杭區(qū)12個鎮(zhèn)街。半年來,他們活躍在鄉(xiāng)野大地、田間地頭,搞創(chuàng)意、送服務(wù)、“種文化”、謀發(fā)展,一場雙向奔“富”已經(jīng)擦出特別火花,正在生發(fā)出動人故事。

破題起勢:一個人“下田間”,一個“團(tuán)”作后援

作為初來乍到的新朋友,文化特派員身到、眼到、心到,在扎根鄉(xiāng)土、接通地脈中挖掘文化資源,點亮智慧火花——

一抵達(dá)仁和街道花園村,省級文化特派員李立便馬不停蹄地投入緊張而充實的調(diào)研工作中,聽老一輩村民講述花園村的發(fā)展歷程,感受這里濃厚的紅色文化氛圍。此后,他積極帶領(lǐng)浙江傳媒學(xué)院團(tuán)隊拍攝紀(jì)錄片《花園村的年輕人》,讓花園村的紅色文化在年輕一代中煥發(fā)新生,為花園村的鄉(xiāng)村振興注入新的動力。其牽頭的文化特派員課題《破解農(nóng)村文化需求難題,增強農(nóng)村文化活力機(jī)制研究》還獲省改革研究課題立項,成為全省唯一一個文化特派員課題。

作為日久生情的老朋友,文化特派員迅速適應(yīng)角色,腦海中籌謀已久的文化“設(shè)計圖”轉(zhuǎn)化為火熱推進(jìn)的“實景圖”——

土生土長于瓶窯鎮(zhèn)的吳云水,剛從媒體崗位榮退,便毅然接過了區(qū)級文化特派員的重任。他以筆為媒介,以鏡頭為眼睛,緊緊圍繞“張堰治水”“張堰茭白”等特色文化名片,匠心獨運、創(chuàng)新打造了“藝潤張堰”這一鄉(xiāng)村品牌,全方位、多角度展現(xiàn)張堰村的獨特魅力。不久前,2025年杭州市余杭區(qū)“我們的村晚”活動在瓶窯鎮(zhèn)張堰村文化禮堂舉行,吳云水的精彩攝影作品也同步亮相展出,贏得廣大村民和游客的廣泛贊譽。

無論是新朋友還是老朋友,他們都不是一個人在戰(zhàn)斗。他們的背后,有著資源共享的“朋友圈”,站著眾人拾薪的“后援團(tuán)”。

去年8月,全市首次文化特派員學(xué)習(xí)交流活動在良渚街道舉行,省市區(qū)三級近百名文化特派員代表齊聚一堂,共同探討“送文化”“種文化”“育文化”的“小技巧”和“大思考”。在為期兩天的活動中,文化特派員們還一同前往徑山村實地考察,學(xué)習(xí)深化“千萬工程”、挖掘文化資源、打造文旅融合IP、引領(lǐng)鄉(xiāng)村振興的“徑山經(jīng)驗”,并圍繞挖掘經(jīng)營本土文化、農(nóng)村文旅開發(fā)宣傳等核心課題開展“頭腦風(fēng)暴”,在“一團(tuán)火熱”中推動“文化之花”精彩綻放。

自首批文化特派員踏上征程以來,杭州市余杭區(qū)按照“五個一”總體框架,深入調(diào)研基層文化建設(shè)需求,科學(xué)規(guī)劃項目設(shè)計和實施路徑,全面調(diào)動文化禮堂、場館陣地資源,將文化特派員特色服務(wù)接入?yún)^(qū)公共文化服務(wù)體系,構(gòu)建了涵蓋文藝團(tuán)隊、文化文藝活動和原創(chuàng)文藝作品在內(nèi)的本土文化資源數(shù)據(jù)庫,并創(chuàng)新建立“文化管家第一助手”機(jī)制,一對一協(xié)助文化特派員快速融入基層。同時,積極探索新質(zhì)生產(chǎn)力賦能渠道,帶領(lǐng)文化特派員走進(jìn)阿里巴巴、浙江大學(xué)等知名企業(yè)、高校學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗,依托總部資源賦能文化特派員項目,持續(xù)提升文化特派員的專業(yè)素養(yǎng)和社會影響力。

“為激發(fā)隊伍的活力與創(chuàng)造力,我們大膽創(chuàng)新例會形式,每月在文化特派員的駐地輪流舉辦一場主題例會。”中共杭州市余杭區(qū)委宣傳部(區(qū)文明辦)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹道,“例會上,我們開展實地調(diào)研、現(xiàn)場教學(xué)、座談交流等多樣化活動,通過頭腦風(fēng)暴的方式,激活大家的思維,碰撞出更多智慧的火花。”經(jīng)過幾個月的機(jī)制運行和服務(wù)保障,一批文化賦能項目已順利啟動并穩(wěn)步推進(jìn)。

截至目前,杭州市余杭區(qū)已開展12場文化特派員例會及活動,整合105個文化禮堂、場館資源,構(gòu)建了涵蓋40多支文藝團(tuán)隊和1540場活動的公共文化服務(wù)體系,以及41個原創(chuàng)文藝作品。

賦能聚勢:一個項目“扎”下去,一批“名片”齊綻放

實際上,文化特派員不光是“送文化”,更要在基層“種文化”。如何讓大寫意向工筆畫轉(zhuǎn)變,勾勒基層的萬千風(fēng)景?項目帶動是其中的關(guān)鍵。

閑林街道西溪源村是一個青磚黛瓦交相輝映、古樸寧靜而祥和的美麗村落。初來乍到的文化特派員洪復(fù)旦,瞬間被這里淳樸的民風(fēng)和如詩如畫的美景深深迷住。為了更深入地感受這片土地的獨特魅力,他與村里的文體干部、文化管家等五位伙伴攜手并肩,組成了文化特派小分隊,穿梭在街巷之間,用心聆聽鄉(xiāng)村的每一聲跳動。

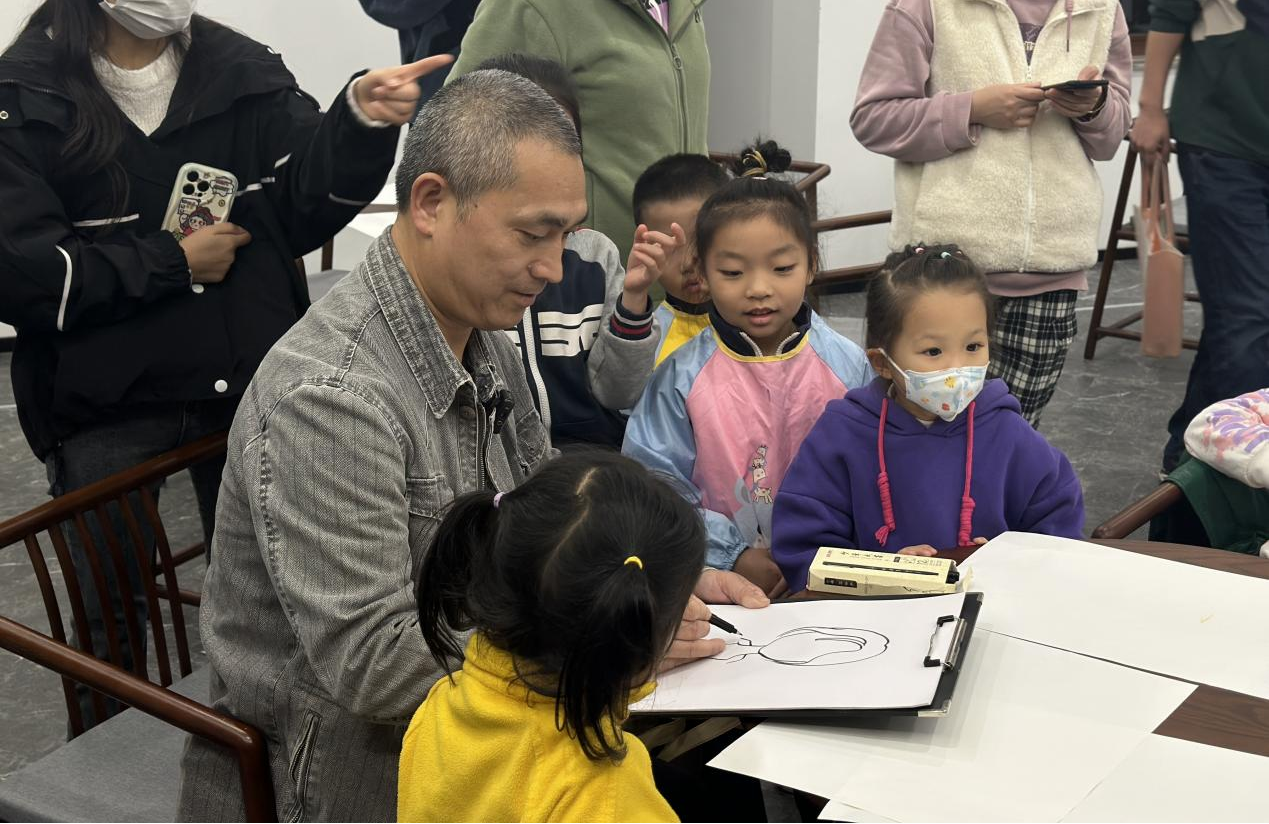

在深入調(diào)研中,洪復(fù)旦深切感受到村民們對文化學(xué)習(xí)的渴望和技藝傳承的熱情。他依托自身專業(yè)優(yōu)勢,以“智慧堆繡”為突破口,與文化特派小分隊共同策劃了《杭州市余杭區(qū)“閑林·西溪源春”鄉(xiāng)村美育文創(chuàng)嘉年華項目》。該項目深入挖掘西溪源村獨特的文化資源,成功打造“西溪源春”文化品牌,并著力培養(yǎng)村里文化人才,為鄉(xiāng)村文化發(fā)展注入了新活力。同時,洪復(fù)旦積極牽頭“非遺進(jìn)校園”項目,將非遺的種子播撒進(jìn)校園,讓孩子們親身體驗傳統(tǒng)文化的魅力。此外,他還致力于將文化資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動力,成功打造了洞山村“智慧堆繡”共富工坊,有力推動了鄉(xiāng)村的全面發(fā)展與繁榮。

以項目“種”文化的,不止洪復(fù)旦。

中國新聞漫畫研究會研究員、浙江省漫畫家協(xié)會理事方文林來到倉前街道靈源村擔(dān)任文化特派員。他以靈源村新時代龍舟品牌全案策劃項目為核心突破口,精心勾勒出一幅詳盡的“行動路徑圖”,通過“助推一個協(xié)會工作、創(chuàng)作兩部動漫佳作、編纂三本文化典籍、組織四項品牌盛事”,播撒倉前文化的種子,弘揚倉前獨有的精神風(fēng)貌。

杭州雜技總團(tuán)演藝有限公司三級演員王燾毀擔(dān)任杭州市余杭區(qū)街道中南村文化特派員以來,立足杭州市余杭區(qū)苕溪文化,以中南村的“水韻陶醉”文化品牌項目為有力支撐,相繼成功舉辦一期意義非凡的研學(xué)夏令營,創(chuàng)排一個精彩絕倫的魔術(shù)節(jié)目,并對基層文藝隊伍進(jìn)行全面提質(zhì)升級,同時精心設(shè)計了品牌項目的LOGO,創(chuàng)編了短劇和節(jié)目,使得中南村“善水文化”“黑陶文化”等特色名片更加璀璨奪目。

入駐徑山鎮(zhèn)徑山村的文化特派員,是中國人民大學(xué)茶道哲學(xué)研究所研究員、浙江農(nóng)林大學(xué)茶學(xué)與茶文化學(xué)院教授、杭州市文史研究館館員關(guān)劍平。自入駐以來,他頻繁地與村民、企業(yè)家交流,抓住“中國歷代繪畫大系”典藏館落戶杭州市余杭區(qū)契機(jī),深入推進(jìn)宋朝徑山禪茶文化的研究、傳承和發(fā)展。其翻譯的《宋代菜肴與食品》將散落在民間、農(nóng)戶家里的美食名品充分挖掘出來,成為徑山村又一張獨特名片。

黃湖鎮(zhèn)青山村文化特派員王慧沉下身子“摸需求”、因地制宜“種文化”、多措并舉“創(chuàng)品牌”,充分挖掘端午游龍會、黃湖十月半廟會等特色文化資源,并在村內(nèi)原有文化交流活動的基礎(chǔ)上,聯(lián)合村內(nèi)文化人才共同搭建了“青山 talk”文化交流分享平臺,邀請各行業(yè)的嘉賓以藝術(shù)、自然、人文為主題開展常態(tài)化分享,打破鄉(xiāng)村封閉圈,讓新老村民在青山村就能看到世界……

12名文化特派員立足杭州市余杭區(qū)鄉(xiāng)村文化積淀,找到發(fā)展切入點,讓文化陣地從禮堂擴(kuò)大到各村、活動內(nèi)容從文化提升到產(chǎn)業(yè)、服務(wù)對象從個人延伸到群體,從文化引流、人才引流到產(chǎn)業(yè)塑造,整合出鄉(xiāng)村文化最大效應(yīng),實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興從塑形到鑄魂的雙重發(fā)展。

雙向奔赴:一場“大戲”火起來,一方百姓“舞”起來

最近一段時間,百丈鎮(zhèn)溪口村興起了一股學(xué)習(xí)風(fēng):村民常常趕著去聽講座,“去晚了,前排座位就沒了”。這頭講座剛結(jié)束,大家又迫不及待詢問下次的集體“充電”時間。

讓村民如此惦念的“村課”,是文化特派員金旸牽頭舉辦的“名家進(jìn)鄉(xiāng)村,文化促振興”系列文化講座。“這幾場講座都是名師主講,注重與現(xiàn)場觀眾互動和交流,激發(fā)了大家對于文學(xué)的興趣和熱愛。”

金旸是浙江外國語學(xué)院中外全民閱讀文化研究中心主任、兒童文學(xué)作家。多年前,她在溪口村打造了鑫藏修鄉(xiāng)村公益書屋,為孩子們播下一顆閱讀的種子。如今,作為溪口村文化特派員,金旸持續(xù)將優(yōu)質(zhì)閱讀資源引入溪口村,組織村民和青年大學(xué)生成立宣講團(tuán)隊,每周六在書屋開展文學(xué)詩歌創(chuàng)作培訓(xùn)活動,村民們不僅學(xué)會了如何構(gòu)思詩歌、運用修辭手法,還深入了解了“家門口”的歷史文化,為創(chuàng)作提供了豐富的素材和靈感。

“送”文化到百姓身邊,“種”文化到百姓心坎兒,金旸也成為全省首位獲得“全國鄉(xiāng)村閱讀推廣人”“中國好人”等“國字號”榮譽的文化特派員。

誠然,一段關(guān)系,唯有雙向奔赴方顯真諦,方能行穩(wěn)致遠(yuǎn)。對于文化特派員的工作而言,亦是如此。每一個文化活動的落地實施,都絕非浮于表面的點綴,而是深深植根于群眾生活的細(xì)微之處,讓群眾成為舞臺上的主角,閃耀成獨一無二的“民”星。

這份奔赴,可以是一份積極的參與——

五常街道文化特派員洪明寶牽頭舉辦了“和諧五常·睦鄰共享”鄰里節(jié)等系列主題活動,并精心設(shè)置了“鄰里藝韻·共繪五常”等特色展區(qū),邀請居民們積極參與涂鴉、攝影等藝術(shù)創(chuàng)作,為才華橫溢的居民們搭建了一個展示自我的平臺,吸引了眾多居民的熱情報名。

這份奔赴,可以是一支“合奏曲”——

竹笛演奏家何碧蕓自擔(dān)任紫荊村文化特派員起,就深入村子開展調(diào)研,掀起一場場以竹笛文化為核心的藝術(shù)活動。不久前,她策劃組織了“余港同心 聚力同行”文化交流活動,邀請香港大學(xué)生團(tuán)體來到紫荊村參觀交流,以竹笛為紐帶,搭建起余港兩地青年文化交流與情感共鳴的橋梁。

這份奔赴,可以是一個溢于言表的點贊——

作為華數(shù)集團(tuán)選派至新港村的文化特派員,梅勇以良渚文化為基底,巧用資源優(yōu)勢,聯(lián)合浙江小百花越劇團(tuán)、杭州滑稽藝術(shù)劇院開展送文化下鄉(xiāng)活動,豐富村民精神文化生活。村民都高興地說,“我們都沾了梅勇的光!”

這份奔赴,可以是一株藝術(shù)之花的綻放——

鸕鳥鎮(zhèn)太公堂村文化特派員陸卓瑜是一位旅美歸來的小提琴演奏家,曾擔(dān)任杭州市G20峰會后續(xù)晚會《最憶是杭州》中的小提琴獨奏。自踏入太公堂村以來,陸卓瑜以文化為杠桿,執(zhí)小提琴深入鄉(xiāng)村腹地,傾力打造“紅色+”文化品牌,助力創(chuàng)建鄉(xiāng)村文化建設(shè)的“鸕鳥模式”。有村民說,“我們從鄉(xiāng)村脈搏中感受到了藝術(shù)脈動!”

從改變一群人到改變一個村,從滿足群眾文化需求到提高群眾文化素養(yǎng),文化特派員與村社、村民雙向奔赴的背后,是文化因子的激活、文明理念的深入人心。

半年時間,尚短。且看成果——12名文化特派員累計開展理論宣講、文藝演出及惠民服務(wù)187次,組建26支鄉(xiāng)土文化人才隊伍,服務(wù)覆蓋人群超10萬人次,一個個好盆景已“長”出一片片文化好光景。

選派周期兩年,夠長。文化能人們的“大戲”還在精心“編排”,讓人期待。

作者:阮偉康

服務(wù)郵箱:agricn@126.com 違法和不良信息舉報電話:010-84395205

京公網(wǎng)安備 11010502040354號 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證10120170078 京ICP證05068373號

農(nóng)民日報社主辦,中國農(nóng)網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán),禁止使用

Copyright?2019-2025 by farmer.com.cn. All Rights Reserved